近日,澳门新葡京娱乐城

周琳教授团队在中科院一区TOP期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》杂志在线发表了题为“Efffcacy, Residue Risk, and Soil Ecosystem Safety of Butylidenephthalide for the Control of Peanut Stem Rot”的研究论文。该研究明确了植物源农药活性化合物丁烯基苯酞防控花生白绢病的精准高效安全施用技术,并于田间进行了试验示范,为该药剂的开发利用提供了重要依据。

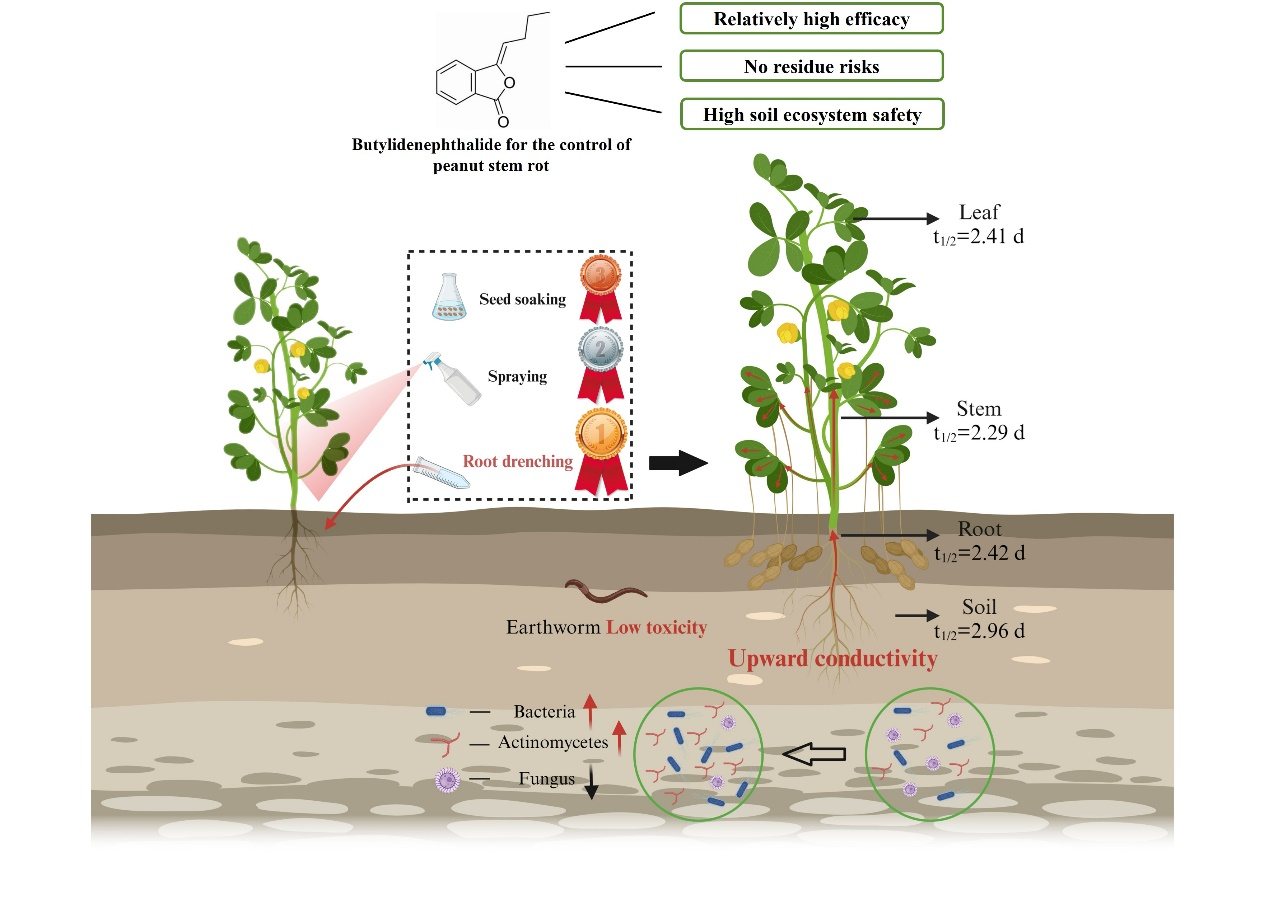

花生白绢病是由齐整小核菌(Sclerotium rolfsii)引起的一种具有破坏性的土传真菌病害。近年来,由于气候条件和种植制度的改变,花生白绢病在我国花生种植区发生日益严重,对花生产量和品质影响很大。课题组前期研究发现,药用植物川穹中的丁烯基苯酞能够显著抑制花生白绢病菌菌丝生长和菌核萌发,表现出良好的生物活性(Cui et al., 2023),已获授权发明专利1件;通过化学结构修饰合成了多个新型氨基酸苯肽类化合物,为创制新农药奠定了物质基础(Wang et al., 2024),已申请相关发明专利1件。为加快推进丁烯基苯酞的开发利用,研究团队进一步研究明确了丁烯基苯酞田间施用方式、使用剂量和频次等关键应用技术,花生收获时荚果和秸秆均未检测到药物残留,无人畜食用风险。丁烯基苯酞在土壤-花生之间表现出很强的吸收、富集能力(RCF/BCF>1),并具有较好根部向上传导性(TFstem+leaf = 0.95)。此外,该药剂对蚯蚓低毒,可提高土壤细菌、放线菌等有益种群丰度并抑制真菌数量。可见,丁烯基苯酞对花生白绢病防治效果好、无残留风险,且对土壤生态系统安全,开发为防治花生白绢病的植物源农药具有较大的应用前景。

澳门新葡京娱乐城

周琳教授和崔凯娣副教授为论文共同通讯作者,何磊鸣副教授和2023级硕士研究生程伟风为共同第一作者,2023级本科生吉张地、许佳喆参与了论文部分工作,本院教师汪梅子、江苏省产品质量监督检验研究院杨松、濮阳市农林科学院董晓月也对该研究工作进行了指导。该研究得到河南省重大科技专项(221100110100)、河南省科技攻关(232103810024)、中原科技创新领军人才(244200510033)等项目的资助。

文章链接://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c00338